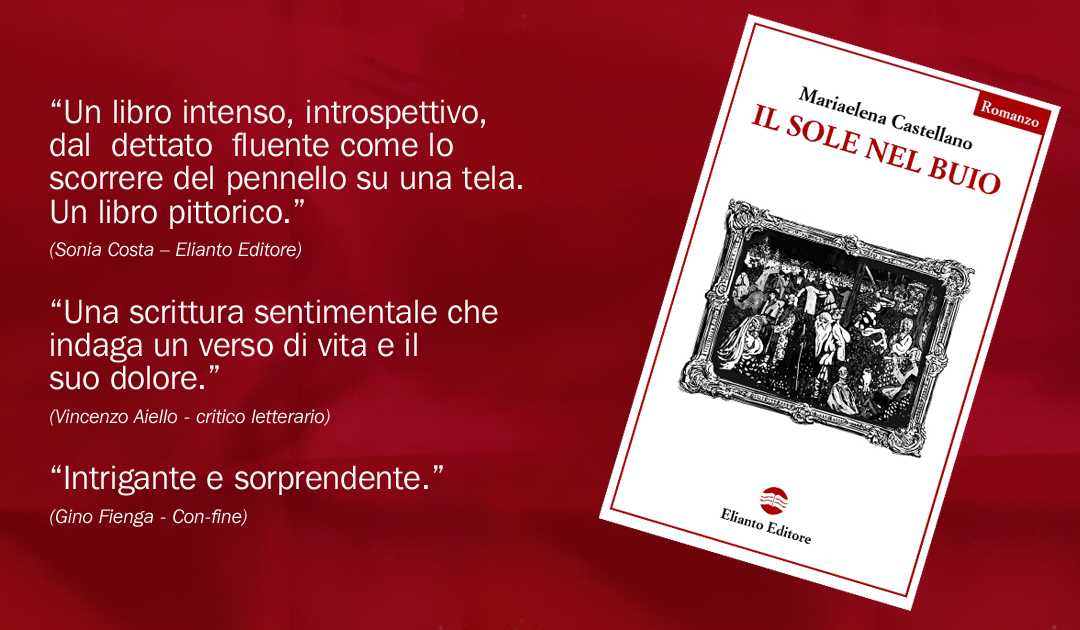

ESTRATTO DAL ROMANZO “IL SOLE NEL BUIO” di M. CASTELLANO

Ai senzatetto,

e a quanti dimorano nel buio

alla ricerca di un raggio di sole

CAPITOLO I

Il mio sguardo penetra le variopinte strisce di cielo.

Si posa prima sulle pianure, poi sulle fitte schiere di edifici. Sembrano tutti uguali, dall’alto: sono ammassati in un geometrico reticolato urbano da dove svettano appuntite le guglie del Duomo.

L’aereo plana spedito verso la città, sfonda la compattezza delle nubi.

Sento il vuoto sotto i piedi.

Sarà l’ansia del cambiamento, il timore di aver sbagliato tutto.

Mi faccio spazio tra la folla dell’aeroporto, tra viaggiatori occasionali, pendolari e gitanti, tra i turisti arrivati per visitare l’Expo pochi giorni prima della sua chiusura.

Dalla fisarmonica di un giovane zingaro, note malinconiche si disperdono nel brusio delle voci. Osservo questo ragazzino un po’ sdentato, inquietante menestrello dai modi convulsi, e mi lascio avvolgere dalla sua melodia.

Resto per poco ad ascoltarlo; poi, volto le spalle alla sua musica triste per mescolarmi nuovamente al via vai confusionario della gente. Si muovono in tutte le direzioni, ciascuno preso dal suo microcosmo.

Fuori, ad accogliere il mio arrivo, la rabbia del cielo milanese.

Rimbombi forti di tuoni sovrastano il clamore della città mentre il buio delle nubi inghiotte i colori dell’aurora. Sono agitato e non solo per la stanchezza del viaggio.

La mia inquietudine è grigia e pastosa come questo cielo minaccioso. I battiti del cuore pulsano ovunque, veloci, incessabili. Sono nella pancia, martellano nel petto, guizzano fino alle braccia.

Intorno a me, una città sconosciuta. La sento lontana, impenetrabile. Si prende gioco di me, mi avvolge con la foschia, mi colpisce con la pioggia.

Entro nel primo taxi libero: «Può portarmi a Bessino?»

«Dove di preciso?»

«Alla sede della Tiluc.»

«Salga. C’è traffico, non arriveremo prima di mezzogiorno.»

«Va bene, ho tempo.»

Attraverso con lo sguardo i vetri appannati del finestrino. Strade anonime, palazzi ingombranti, file di autovetture imprigionate nel traffico di un uggioso lunedì mattina.

Le pozzanghere, il freddo, l’acqua che scorre.

«Lei non è di qua, vero?»

La voce roca del tassista copre, all’improvviso, le note musicali dell’autoradio.

«No.»

«Siciliano, giusto?» chiede ancora.

«Sì» gli rispondo, sperando non domandi altro.

«Bella la Sicilia, ci sono stato qualche anno fa.»

Annuisco senza rispondere.

Il temporale continua a rubare la luce alle prime ore della giornata. I fari accesi degli autoveicoli si rifrangono in lame iridescenti che si allungano e disperdono nell’umido vaporoso della pioggia.

Il tragitto, a poco a poco, si accorcia; in tutto, una ventina di chilometri scanditi dal mio silenzio e dalle canzoni dell’autoradio.

«Eccoci. Deve andare a pochi metri da questa piazza. Segua la strada a sinistra, troverà un viale alberato: lo percorra e, dopo pochi metri, sarà alla sede della Tiluc. La lascio qui perché c’è il divieto d’accesso» spiega il tassista.

«Non si preoccupi: qui va benissimo.»

Sono arrivato a destinazione.

La meta del mio viaggio – o meglio, della mia fuga – è Bessino, un piccolo centro nella periferia di Milano, famoso per ospitare gli uffici della Tiluc.

Mi guardo intorno, smarrito.

La piazza è molto ampia e fa da raccordo a ben cinque strade, tutte abbastanza trafficate, tranne quella che devo percorrere, adibita a isola pedonale.

Attraverso svelto e mi ritrovo su uno dei due marciapiedi di “via Tiluc “; non c’è da stupirsi che prenda il nome dall’azienda, così come anche la piazza. Del resto, per quel che so, l’assetto territoriale si è qui definito un ventennio fa proprio in concomitanza con la sua fondazione.

Mi specchio nella vetrina di un negozio per una veloce sistemata. Riordino i capelli, rifaccio il nodo alla cravatta. Il volto, però, è stanco, segnato da ombre bluastre che circondano la rima inferiore degli occhi.

Troppe notti insonni.

Ho bisogno di un caffè.

A pochi metri, c’è un bar. Entro e un invitante odore di brioche e cornetti mi riempie le narici. Nell’attesa del mio turno, mi lascio incuriosire dal logo dell’insegna. Compare un po’ dappertutto: impossibile non notarlo. È un’immagine con un grande sole dai raggi sinuosi, avvolto da un quarto di luna. Il disegno riprende il nome del locale, Soleluna, e attira l’attenzione per le sue vivaci gradazioni di giallo.

I baristi sono svelti ma, complice l’orario di punta, un gran numero di clienti si accalca al bancone e, come all’aeroporto, mi ritrovo a stretto contatto con persone che non conosco.

Bevo il caffè con velocità e mi defilo. Il vociare della gente, la musica assordante e tutti gli altri rumori subissano, invadenti, i miei timpani anche adesso che sono fuori. Non sono abituato a tutta questa confusione, non mi piace.

Cosa credevo di trovare nel milanese? La calma e la tranquillità di Catalari?

Catalari, il mio paesino natale, nella mia bella Sicilia.

I suoi paesaggi non potrò certo ritrovarli qui né altrove.

Intorno a me, solo edifici anonimi.

Penso al mio borgo natio, con le palazzine in tufo e gli agrumeti odorosi. Rivedo le sue case antiche, con quei bei portoni lignei, ricamate insieme dai fili del bucato sempre pregno di sapone di Marsiglia…

Inspiro forte, con la mente, quel profumo di casa.

Dove sono, adesso, i vicoli e le stradine della mia Catalari? I ciottoli, il pavé, le strette rampe di scale in pietra? Dov’è il suo mare azzurro e sconfinato?

Qui, l’orizzonte di un cielo plumbeo è l’unico spazio aperto, ma mi assale, m’imprigiona.

Non c’è nessuna brezza marina a inondarmi di energia, qui.

Ora, a vincere è il grigio. Non c’è più il blu del mare né il blu degli occhi di Giulia : due viluppi d’onda vibranti di luce che ti restano dentro, specie quando li vedi per la prima volta.

Voglio che le sue iridi del colore del mare continuino a brillare, anche senza me. Non potrò mai dimenticarle: eccole, sono riflesse in queste pozzanghere. C’è la sua luminosità con me anche oggi. Risplende dentro queste fosse d’acqua stagnante, dentro questi pozzi di ricordi, custodi di istantanee rubate alla memoria, per disciogliersi, poi, nelle voragini delle strade.

Aumento il passo ma porto un magone dentro.

Seguo le indicazioni di un passante e trovo con facilità il viale da dove fa capolino la sede della Tiluc, un grande palazzo bianco a tre piani, con finestre di ampia metratura incorniciate da scenografici cornicioni aggettanti.

Un edificio essenziale, dove il rigore geometrico delle linee di struttura è valorizzato dalla sobria purezza della monocromia bianca. Bello. Pulito e moderno, proprio come lo ricordavo. Non sono mai stato qui ma ne ho studiato il prospetto svariate volte.

Quando frequentavo la facoltà di Architettura, circolava un gran numero di brochure di questa celebre azienda di progettazione e design di interni. Tutti ambivano ad accedervi per uno stage , a proporsi per collaborazioni. I miei compagni di corso mandavano continuamente richieste e curricula.

Io ero uno dei pochi a non pensarci. Non avrei mai lasciato la Sicilia per venire a lavorare né a Bessino né da nessun’altra parte.

Ed eccomi qui, invece.

La vita, a volte, decide di sorprendere.

Fino a un mese fa, lavoravo nel mio studio ad Agrigento, a pochi chilometri da casa.

Ero realizzato. Nel lavoro, negli affetti, nella vita in generale.

Poi tutto è cambiato: la follia di un dramma senza senso ha spazzato via ogni cosa senza alcun preannuncio.

Le mie certezze sono venute meno. Così, sono fuggito via per provare a lasciarmi tutto alle spalle.

Ho contattato la Tiluc: un posto di lavoro prestigioso nel lontano Settentrione poteva fornirmi un buon movente. Era stato solo un tentativo; in realtà, non credevo prendessero in considerazione la mia candidatura spontanea. Forse, in questa stramba esistenza, quanto più basse sono le aspettative tanto più è alta la possibilità che si concretizzino.

Sarà stata la lettera di presentazione stilata dal mio illustre docente universitario oppure avrà fatto scena il mio portfolio approdato, in buona parte, su una nota rivista architettonica; fatto sta che la settimana scorsa sono stato contattato dal responsabile delle assunzioni della Tiluc.

Ci siamo incontrati a Roma per un colloquio.

L’azienda, in questi ultimi mesi, è in forte espansione e cerca nuovo organico.

Sono assalito dai dubbi, non so se sto facendo la cosa giusta.

Vorrei quasi tornare indietro, quando ecco riaffacciarsi nella mente il dramma da cui sto scappando.

Le scene tragiche vissute qualche settimana fa sono ancora ben scolpite nei miei occhi, impresse a fondo nella testa e nell’anima.

M’inseguono senza pietà e, adesso, mi danno la forza di reagire all’incertezza e di respingere ogni tentennamento.

Sì, vado avanti nella mia decisione.

Inspiro forte, schiaccio il pulsante del videocitofono ed esclamo con convinzione: «Sono l’architetto Vilardo. Roberto Vilardo.»

***

«Venga, le mostro la sede.»

Il dottor Biagio Moffi, fondatore e dirigente dell’azienda, mi fa strada. Lo avevo già visto in foto, nelle riviste di architettura e in un sito internet, da dove ho sbirciato la sua biografia. Se non ricordo male, dovrebbe avere sui cinquantacinque anni, direi portati davvero bene. Sarà merito della grande carica energica e dell’abbigliamento giovanile, con tanto di occhialini modaioli, rossi e dalla montatura spessa.

Credevo fosse un uomo serioso e autoritario; invece, sembra essere molto alla mano, nonostante il successo dell’azienda che dirige.

Il dottor Moffi mi introduce con disinvoltura tra le sale e gli uffici della Tiluc. Gli ambienti sono ampi e luminosi, l’arredo è moderno, impreziosito da impor- tanti dipinti d’autore e da ricercati pezzi di design.

Scruto ogni particolare con attenzione: mi riesce un po’ difficile immaginare che questo spazio così avveniristico possa essere la mia nuova sede di lavoro.

Chissà se i nuovi colleghi percepiscono il mio imbarazzo.

Mi scrutano un po’ tutti. Sono nervoso, non mi piace stare al centro dell’attenzione; avverto un forte senso di estraneità, mi sento fuori contesto.

«Questa è la sua stanza. La dividerà con l’architetto Ruoti. Non è qui, adesso; appena rientra, glielo presento.»

La voce pacata del capo mi richiama dai miei pensieri.

«Eccomi! Dottore, lei ha l’abilità di cercarmi sempre quando sono in pausa caffè! Tu sei Roberto Vilardo, vero? Piacere, Mario Ruoti.»

Rispondo all’energica stretta di mano del collega, un giovane lentigginoso dai capelli ricci color rosso rame.

Nel mentre, il nostro dirigente fornisce le ultime indicazioni: «Mario, mostri a Roberto il planning. Architetto Vilardo, benvenuto a bordo! Può chiedere al collega tutte le informazioni necessarie. Sembra un tipo strampalato, ma le assicuro che nel mestiere è in gamba!»

«Io strampalato? Ma no! Se do quest’impressione è per lo stress ! Anche Roberto, in men che non si dica, saprà di cosa sto parlando!»

«Ora, però, non mi spaventi il nuovo assunto!»

Preso dalla conversazione, non mi accorgo della presenza di una giovane donna dall’aria distinta.

È ferma accanto alla porta dell’ufficio rimasta aperta. Bussa con un tocco rapido per annunciarsi; quindi, entra nella stanza ed esclama con voce ferma e risoluta: «Dottor Moffi, sta per iniziare il briefing.»

«Sì, sto arrivando. Roberto, ti presento Sabrina Licci, la nostra segretaria. Sabrina, da oggi l’architetto Roberto Vilardo dividerà l’ufficio con Mario.»

Saluto con gentilezza, ma la donna risponde in modo distaccato.

Appena si allontana, preceduta dal principale, Mario storce il naso.

«Non ci fare caso» dice, «è così con tutti. Vieni, questi sono alcuni progetti da chiudere quanto prima. Abbiamo scadenze vicine: mi dispiace per te, ma prendi servizio in una settimana piuttosto difficile!»

In effetti, non tardo ad avere conferma degli avverti- menti del mio compagno di stanza: qui i ritmi sono davvero frenetici. Mi sento un po’ frastornato, non sono abituato ai continui squilli di telefoni e fax , alle voci rumorose provenienti dalla vicina sala riunioni e dal via vai in corridoio.

Inevitabile ripensare alla tranquillità del mio piccolo studio ad Agrigento.

«È ora, finalmente!» esclama Mario con aria stanca, a fine giornata.

«Sono già le sette?» gli chiedo. Non mi ero reso conto del tempo trascorso.

«Già? A me questo pomeriggio è sembrato lunghissimo!»

«Io devo ancora ultimare un po’ di lavoro.»

«Lo puoi finire domani, hai fatto fin troppo oggi!»

«No, preferisco restare ancora un po’.»

«Stai scherzando?»

«Non mi va di lasciare le cose a metà.»

«Ho capito. Sei appena arrivato, non conosci nessuno, non hai programmi serali e perciò vuoi restartene ancora in ufficio…»

«Ma dai, resterò al massimo una mezz’oretta!»

È vero, non ho ancora voglia di ritirarmi. Per questi primi giorni, mi hanno trovato una sistemazione in un hotel a pochi isolati dall’ufficio e l’idea di starmene tutto solo in camera non mi entusiasma.

«Roberto, qui lo straordinario non va di moda. Ti prego, non inaugurare nuove abitudini! Vieni con me, ti porto a bere qualcosa!» sentenzia Mario senza lasciarmi scelta; così, dopo pochi minuti, siamo al Soleluna, il locale dove ero già stato in mattinata per il caffè.

«Ti piace questo posto? Di giorno è bar e bistrot , mentre la sera funziona come pub: c’è musica e servono drink. Ecco perché si chiama Soleluna, ha una doppia vocazione: diurna e notturna. Si sta bene, vero?» incalza Mario con il suo fare frenetico, a cui mi sto quasi abituando.

«Si, mi piace. Bello anche come ambiente. Moderno, funzionale e, al tempo stesso, accogliente.»

«È proprio questo il concept che avevo in mente!» esclama lui, rivelando soddisfatto la paternità del progetto.

«È stato uno dei miei primi lavori. Il proprietario è un caro amico e, con questo incarico, ho avuto un’importante opportunità. In effetti, è grazie alla pubblicità ottenuta dal locale che sono stato assunto dalla Tiluc.»

«Quindi è opera tua, complimenti! Quando l’hai progettato?»

«Nel 2013.»

«Allora lavori qui solo da un paio di anni. Pensavo da più tempo, sai?»

«Sì, più o meno saranno due anni. Mi trovo bene, siamo una bella squadra. Vedrai che ti ambienterai anche tu e…» mi dice, prima di essere interrotto da uno dei baristi.

«Mario! Finalmente sei passato! Da quando ho il turno serale, ti vedo sempre meno!»

«Beh, adesso sono qui! E ho portato anche il mio nuovo collega, Roberto.»

«Ciao Roberto, sono Gianni. Accomodatevi! Eccovi una mia specialità superalcolica, così dimenticate il lavoro, ché avete due facce stressate! Ah, offre la casa, ma solo il primo giro!»

«Per me no, grazie!» puntualizzo, ma lui insiste e avvicina il drink alle mie mani. Allontano con un gesto deciso il bicchiere stracolmo, facendo fuoriuscire un paio di cubetti di ghiaccio.

«Ma come? Rifiuti la mia specialità?»

«Non sai che ti perdi, Roberto, tanto ti accompagno io a casa, reggo bene!» interviene Mario.

«Ho detto di no, per me nessun superalcolico» ribadisco secco.

Mi rendo conto di essere stato duro nel rispondere, così invento la scusa di essere astemio e mi giustifico per aver avuto dei modi alquanto bruschi.

Un’agitazione incontrollabile mi sovrasta. L’invasivo odore di alcool riporta a galla quei ricordi da cui sto fuggendo…

Mario mi scruta con aria interrogativa, chissà cosa starà pensando. Non è facile fingere che vada tutto bene, che sia tutto normale.

Che poi, cos’è la normalità? Un concetto sopravvalutato, inventato, forse. C’è solo la vita di sempre, con i suoi giorni a volte banali, a volte gioiosi o, ancora, immensamente tristi.

«Scusami, non volevo essere insistente…» bisbiglia il mio collega.

«No, figurati. Anzi, scusatemi voi, non volevo essere scortese. Sarà la stanchezza del viaggio… e poi c’è la tensione del primo giorno di lavoro.»

«Vedi, Gianni? Queste ore in ufficio sono devastanti per tutti! Tiraci su con due bei cocktail. Analcolico anche per me!» sdrammatizza Mario mentre ci accomodiamo al tavolo. Intanto, fuori riprende la pioggia. Nel pomeriggio aveva smesso ma il cielo si era mantenuto cupo e adesso, da fuori, si sentono gli scrosci di un violento acquazzone.

Finisco con rapidità il drink senza prestare troppa attenzione alle chiacchiere di Mario. Per quanto mi sforzi di conversare, di ridere alle battute e ai discorsi, in diversi momenti non posso far a meno di assentarmi totalmente. Basta. Sento il bisogno di stare da solo, di uscire da questo locale e dar sfogo alla rabbia che mi brulica sottopelle. Mi alzo di scatto, infilo il giaccone e mi congedo.

«Vuoi già ritirarti?» mi chiede il collega.

«Sì. Sono stanco.»

«Hai ragione. Andiamo, ti accompagno.»

«Ma no, non preoccuparti.»

«Sì, mi fa piacere!»

«La prossima volta, dai!» ribatto con un tono che non ammette repliche.

«Va bene, come vuoi. A domani, allora!»

«A domani, buonanotte.»

Lo saluto con un tocco amichevole sulla spalla, un po’ per scusarmi di aver rifiutato la sua compagnia. Non voglio sembrare scortese, ma ho davvero bisogno di andarmene, di stare solo con me stesso.

Cammino a passo svelto ed esco dal Soleluna come se stessi lasciando una prigione.

Una volta fuori, sono travolto dalla forte pioggia. Dovrei avere un ombrello pieghevole nella ventiquattrore, ma non controllo nemmeno. Mi lascio bagnare dall’impeto dell’acqua, voglio che mi purifichi, che mi scrolli di dosso il peso da cui mi sento oppresso. Neanche pochi passi e sono inzuppato fradicio.

Intorno e sopra di me, solo la furia del cielo. Dentro, la paura di non farcela.

E tanta, tanta rabbia.

«Ammuccia, ammuccia, ca tuttu pari !» rimprovero a me stesso. « Futtitinni!»

Il dolore mi arrochisce così tanto la voce da risultarmi estranea. Non mi sento più io.

Prendo a calci una bottiglia di plastica lì a terra, vicino a un cestino di rifiuti. Continuo a colpirla per poi torchiarla con un piede, come fosse l’immagine di tutti i miei problemi.

Due cani, attirati dal fragore, si avvicinano per annusarmi le gambe, poi giocherellano con quel rifiuto schiacciato che tengo alla mia destra. Lo spingono con le zampe e si allontanano di qualche metro. Li seguo con lo sguardo. Hanno raggiunto una rientranza del marciapiede ben riparata dalla pioggia dove scorgo un uomo anziano, nascosto nella penombra della notte e nella foschia del temporale.

Non immaginavo ci fosse qualcuno a osservarmi.

Fingo indifferenza e riprendo a camminare, scrutando l’uomo di soppiatto. È seduto per terra.

Indossa abiti dimessi e alti stivali di cuoio. Sulle gambe, regge uno zaino di pelle consumata, mentre un piattino con pochi spicci ne rivela la condizione. È un clochard. La lunga e incolta barba bianca con riflessi grigi e giallognoli gli copre parte del volto e non si comprende se stia sorridendo o meno. Due occhi magnetici del colore del ghiaccio sono, invece, ben visibili. Sembrano severi, guardinghi e indagatori, due punte di spillo che ti pungolano dentro; eppure, c’è un che di indulgente, un’aura bonaria di comprensione e complicità. Mi restano impressi.

Sono già abbastanza distante quando, d’istinto, mi volto indietro. Anche l’uomo si gira verso me e tiene testa al mio sguardo incuriosito mentre i due cani gli gironzolano intorno.

Ha un’espressione così fiera e dignitosa che quasi m’incute timore.

(…)