Ispirata dai linguaggi di Dada e della Metafisica, nella metà degli anni Venti prende avvio un’altra innovativa esperienza d’avanguardia: il Surrealismo.

Risale al 1924 il Primo Manifesto del Surrealismo, redatto dal poeta e critico letterario francese André Breton, voce autorevole del panorama culturale del tempo.

Breton pone l’attenzione su quelle situazioni in cui l’uomo non esercita il controllo razionale: la veglia, il sonno, ma anche gli stati di allucinazione e follia. Da qui l’esigenza di conoscere meglio sé stessi indagando proprio su questi momenti in cui il proprio io emerge appieno, senza condizionamenti esterni dettati dai procedimenti mentali. Si può così accedere a una nuova realtà, una realtà superiore: la surrealtà.

Nel 1925 Breton organizza la prima esposizione collettiva surrealista, a cui partecipano rilevanti personalità artistiche di questo movimento, come Max Ernst e Joan Mirò, ma anche Pablo Picasso e Giorgio de Chirico.

Nell’ambito di questa corrente non si delinea uno stile unico: ogni artista segue le proprie inclinazioni e opera con estrema libertà espressiva, pervenendo a inedite sperimentazioni e percorsi originali, tutti accomunati dal desiderio di andare oltre la realtà, lasciandosi ispirare dal pensiero di Breton.

Il Surrealismo, per usare le sue parole, va inteso come un “automatismo psichico puro (…) dettato dal pensiero, in assenza di qualunque controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale.”

Max Ernst (1891-1976)

Il tedesco Max Ernst, dopo gli esordi dadaisti, si avvicina alle idee surrealiste di Breton, avallate dalle sue conoscenze della psicoanalisi di Freud e dai suoi interessi per il mondo dell’immaginazione e dell’inconscio. Sin dalle prime opere, intraprende un percorso raffinato e complesso, proponendo soggetti ambigui, in cui evoca atmosfere pervase da una trama di sottile inquietudine.

Risale al 1940 uno dei suoi dipinti più noti, “La vestizione della sposa”, emblema della poetica surrealista.

La scena è interamente occupata dalla monumentale figura femminile ammantata da una veste di piume rosse, con il volto coperto da un’inquietante maschera da civetta, di cui s’intravedono a stento gli occhi. A sinistra, accanto a questa singolare sposa, si erge un eccello antropomorfo che regge una lancia spezzata, simbolo di una relazione d’amore in procinto di chiudersi. A destra, una figura femminile nuda, dalla rigogliosa chioma, si volta indietro indietro per guardare un dipinto in cui è raffigurata la stessa sposa, ma da sola. Nell’angolo in basso, si può infine notare la presenza di un androgino, a evocare l’unione tra maschio e femmina.

La scena, dominata da un forte senso di irrazionalità, è colma di riferimenti e allusioni. Secondo una delle interpretazioni possibili, la lancia retta dall’uccello antropomorfo potrebbe alludere alla fine della castità della sposa, mentre la figura femminile simboleggerebbe la castità e l’androgino la fertilità.

Ad accrescere l’aura misterica del dipinto contribuiscono il linguaggio realistico, la cura dei dettagli e la padronanza tecnica. Ernst, inoltre, dipinge questo olio su tela utilizzando la decalcomania, una delle sue tecniche sperimentali(*) che aprono nuovi e originali orizzonti nel panorama artistico del tempo.

René Magritte (1898-1967)

Ispirato dalla pittura metafisica di De Chirico, il belga René Magritte approda alle idee surrealiste di Breton per pervenire così a un linguaggio fortemente evocativo, nutrito da un’abile intelaiatura intellettualistica, spesso giocata sul rapporto tra immagine e linguaggio.

E’ il caso di “Il tradimento delle immagini”, un olio su tela del 1929 che raffigura fedelmente l’immagine di una pipa su uno sfondo neutro. Sotto, compare la scritta provocatoria “Ceci n’est pas une pipe” (“Questa non è una pipa”). Dopo un primo momento di esitazione, l’osservatore comprende l’intento dell’artista e riflette sul valore dell’immagine, la quale riproduce una pipa, ma non si tratta certo dell’oggetto in sé.

A partire dagli anni Trenta, Magritte dipinge soggetti sempre più avvolti da un’aura misterica ed estraniante, alimentata da accostamenti insoliti e da originali sovrapposizioni.

Si osservi, ad esempio, “La condizione umana” (1933) dove il pittore riproduce con accurato realismo e virtuosismo tecnico un interno dominato da una grande finestra, tema caro ai surrealisti, inquadrato come un’apertura verso la propria interiorità. Dinanzi a quest’apertura è posizionata una tela, dunque un quadro nel quadro, che riproduce esattamente la parte di paesaggio retrostante. A una prima visione l’occhio tende a non percepire l’inganno, fino a scorgere poi il tre piedi del cavalletto e il bordo della tela, per comprendere appieno l’immagine.

Salvador Dalì (1904-1989)

Artista poliedrico, fomentato da una continua tendenza a osare nuove vie, instancabile sperimentatore, il catalano Salvador Dalì abbraccia il pensiero surrealista e lo estende a tutti gli aspetti della vita.

Il suo linguaggio coniuga abilmente la tradizione di una rigorosa formazione classica acquisita a Madrid a un’audace inventiva iconografica. I soggetti stranianti di Dalì nascono dal suo “metodo paranoico-critico”, ovvero dalla capacità di dare vita ai deliri e alle fantasie visionarie del suo inconscio attraverso un procedimento critico.

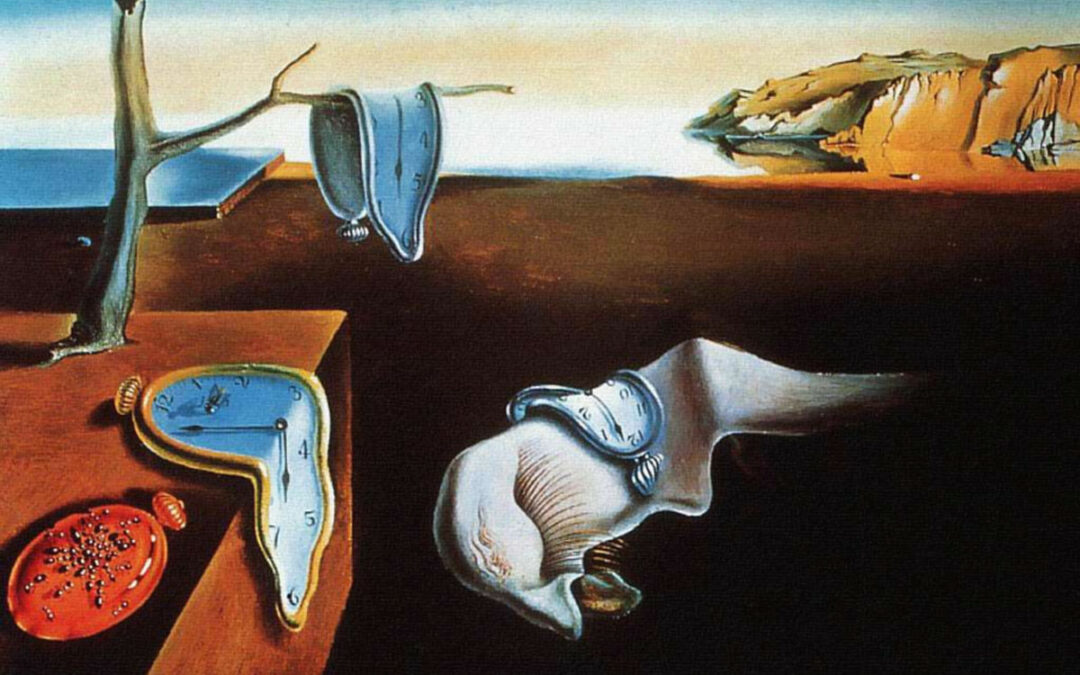

Tra i suoi dipinti più noti, va ricordato “La persistenza della memoria” (immagine di copertina), dipinto nel 1931. Sullo sfondo di un lido, in un’ambientazione segnata da forti contrasti luministici, figurano quattro orologi. Uno, chiuso nella sua cassa, viene invaso da delle formiche; gli altri tre si presentano in uno stato di liquefazione che li fa amalgamare alle forme dei supporti su cui sono poggiati: un tavolo, un ramo secco e una strana creatura dalle lunghe ciglia. Lo stesso Dalì racconta che l’idea della mollezza dei suoi orologi nasce da una cena a base di Camembert, un formaggio francese a pasta molle. L’intento è chiaro: il tempo è un’entità fluida, in perenne scorrimento. L’uomo s’illude di poterlo controllare con la razionalità, ma esso va oltre e aggira ogni griglia precostituita.

Joan Mirò (1893-1983)

Influenzato dai modi espressionisti e cubisti, lo spagnolo Joan Mirò si avvicina anche alla poetica dadaista, per poi approdare al movimento Surrealista, facendo propri i pensieri di Breton sull’automatismo psichico.

Nella sua lunga carriera Mirò si apre a un linguaggio fantasioso, pervaso da una visione profondamente personale, scaturita dal suo inconscio e dunque priva di alcun controllo razionale.

In uno dei suoi primi dipinti surrealisti, “Il carnevale di Arlecchino” (1924-25), l’artista mette in scena una composizione animata da strane figure, giocattoli, solidi, note musicali, decori biomorfi che brulicano in uno spazio piatto e neutro. Lo stile, segnato da forti contrasti cromatici, richiama fantasiose e liriche immagini infantili ed è evocatore dello spirito di libertà auspicato da Mirò: la libertà di interpretare la realtà che ci circonda secondo la propria genuina essenza interiore.

Nella maturità l’artista sperimenta un linguaggio sempre più essenziale, fino a giungere a uno stile molto vicino all’Astrattismo, senza però ritenersi appartenente a questo genere. Piuttosto, egli trasfigura a tal punto ciò che dipinge, da proporne una visione alterata, sospesa in un fluttuante lirismo evocativo.

Tra le opere più rappresentative di questa fase, si osservi la serie di tre dipinti, Blu I, Blu II e Blu III, realizzati nel 1961. Qui Mirò dà abile prova di tutto il suo singolare estro creativo: lo sfondo azzurro delle tre tele incarna l’immensità di un cielo popolato da masse circolari nere, linee curve e, ancora, figure rosse. Dinanzi a queste immagini si può percepire la spettacolarità del cielo e, nonostante l’immobilità delle figure, si può cogliere un lieve senso di moto, un lento fluttuare nell’infinito azzurro del cosmo.

M. Castellano