Nella seconda metà del Cinquecento, Venezia si avvale ancora del titolo di Repubblica e mantiene saldi i suoi possessi in Dalmazia e nel mar Egeo, assicurandosi così l’egemonia sul Mediterraneo orientale.

Tale posizione di potere garantisce anche la fioritura di un fecondo panorama artistico, dove si susseguono prestigiose commissioni promosse perlopiù dal ricco ceto aristocratico, che costituisce parte attiva nella gestione governativa della città.

In questo periodo, la scena è ancora dominata dalla forte personalità di Tiziano ed è alla fase più tarda del suo linguaggio che trae origine un crescente orientamento manierista, a cui concorrono anche i numerosi artisti giunti da Roma a seguito del Sacco del 1527. Tra questi, emerge Iacopo Sansovino, la cui attività architettonica nella Serenissima non manca di offrire importanti stimoli agli artisti locali.

Iacopo Sansovino (1486-1570)

Tra le personalità artistiche in fuga da Roma durante il saccheggio e poi approdate a Venezia, emerge quella di Jacopo Tatti, detto Sansovino, scultore e architetto di formazione fiorentina.

Nella sua lunga permanenza a Roma, aderisce con convinzione all’orientamento classico della città, mostrando una particolare propensione al linguaggio di Michelangelo. Forte di queste esperienze, una volta giunto a Venezia, coniuga il classicismo romano agli stilemi più tipicamente lagunari, elaborando uno stile votato all’estroso gusto tendenzialmente eclettico dell’ambiente veneziano.

Una delle prime importanti commissioni arriva nel 1533, con l’edificazione di Palazzo Corner, situato all’imbocco del Canal Grande. Per quest’edificio l’artista crea un ricercato effetto contrastante tra la soluzione più grezza adoperata al piano inferiore, rivestito a bugnato, e i due livelli soprastanti, scanditi invece da un ritmato susseguirsi di archi e colonne dal forte gioco chiaroscurale.

Risale, poi, al 1537, la sistemazione di uno degli spazi più rappresentativi della città: Piazza San Marco, area priva di una forma regolare, che il Sansovino riqualifica attraverso la progettazione della Loggetta del Campanile, della Libreria Marciana e degli edifici destinati alla Zecca e alle Procuratie Nuove.

L’innalzamento di queste strutture consente di definire un’inquadratura che converge verso la facciata della Basilica di San Marco, regolarizzando così la complessità asimmetrica dello spazio. I vari prospetti palaziali, inoltre, si avvalgono di studiati effetti luministici, con palese rimando alle esperienze pittoriche veneziane e all’impronta manierista di cui è pervaso il linguaggio architettonico dell’artista.

Anche la sua attività scultorea rivela un’inventiva estrosità manierista. Si osservino le statue di Mercurio e Nettuno, nel cortile del Palazzo Ducale: gli dei dalle folte chiome appaiono in tutta la loro possenza muscolare, allungati in articolazioni sinuose e in pose instabili, generando un singolare effetto di movimento.

Andrea Palladio (1508-1580)

Tra gli artisti veneti ispirati al linguaggio di ascendenza classica del Sansovino, cogliendone anche le incisive espressività manieriste, emerge in particolare Andrea di Pietro, più conosciuto come Andrea Palladio. La scelta di questo pseudonimo spetta al suo primo mecenate, il letterato Giangiorgio Trissino, che dà questo nome anche a uno dei personaggi di un suo poema, in onore della dea Pallade Atena, con chiaro riferimento all’antica cultura classica.

La formazione architettonica del Palladio si compie a Vicenza, città sottoposta al dominio veneziano, votata al commercio e dunque dotata di cospicui capitali, spesso investiti in monumentali opere edilizie.

Nel 1581, l’artista perfeziona le sue conoscenze compiendo un soggiorno a Roma, dove può ammirare le antiche testimonianze del periodo imperiale, nonché i grandiosi monumenti rinascimentali.

Tornato a Vicenza, riscuote gran successo presso l’aristocrazia locale, che ben ne apprezza l’orientamento classico delle facciate e l’impostazione razionale dei progetti.

Si susseguono, pertanto, prestigiose committenze, non soltanto nel territorio vicentino, ma anche a Venezia e nel resto della campagna veneta: i suoi edifici religiosi e le ville suburbane svelano una rinnovata monumentalità classica, proclamata anche attraverso i numerosi disegni e i due trattati Antichità di Roma (1554) e I quattro libri dell’architettura (1570).

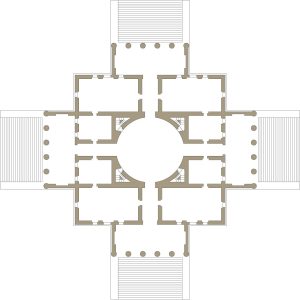

Risale al 1566 l’avvio di una delle opere più note del Palladio: Villa Almerico Capra, detta La Rotonda, situata su una piccola altura della campagna vicentina. In questa, come nelle altre sue numerose ville suburbane, l’architetto coniuga l’eleganza della monumentalità classica alle esigenze funzionali dell’edificio, cooperando in accordo con i desideri di una committenza sempre più colta e aggiornata. Tra gli aristocratici del tempo, infatti, l’abitare in una villa esprime la volontà di seguire di persona le proprie attività agricole, senza tuttavia rinunciare ai fasti e alle raffinatezze della vita urbana. La Rotonda, in realtà, non rientra appieno nella tipologia della villa, poiché non possiede gli annessi agricoli e si pone, piuttosto, come un palazzo suburbano a pianta centrale.

Il progetto palladiano presenta un quadrato innestato su una croce greca; al centro si colloca un grande salone circolare sormontato da una grande cupola, in origine emisferica, ma ribassata durante i lavori; da questo ambiente centrale si dipanano gli altri spazi disposti in modo simmetrico, mentre all’esterno, ognuno dei quattro bracci della croce ospita un maestoso ingresso preceduto da un elegante pronao ionico collocato su un’alta scalinata. Le statue degli dei posizionate sui frontoni completano l’idea di una dimora divina, permeata da una raffinata estetica, razionale e proporzionata, proprio come in un antico tempio.

Questo carattere di sacralità è accentuato dalla scelta di isolare il luogo in cui s’innalza l’edificio, conferendogli così un ulteriore decoro monumentale. Si tratta di soluzioni che, unitamente all’idea dell’utilizzo della pianta centrale in una struttura residenziale, diventeranno un fondamentale punto di riferimento per le successive generazioni di architetti.

Passando agli edifici religiosi del Palladio, ricordiamo in particolare la Chiesa di San Giorgio Maggiore e la Chiesa del Redentore, entrambe a Venezia.

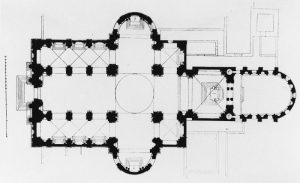

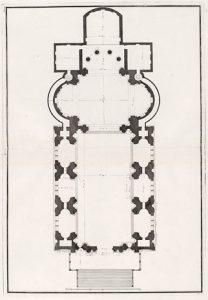

La Chiesa di San Giorgio Maggiore, edificata tra il 1565 e il 1571 sull’omonima isola, presenta pianta a croce immissa con ampio transetto. La dimensione longitudinale è ben evidenziata dalla scelta di collocare oltre il presbiterio un profondo coro finestrato, a cui si può accedere attraversando un passaggio colonnato.

Lo spazio delle tre navate è poi scandito da maestosi pilastri intervallati da semicolonne e sormontati da ampie arcate a tutto sesto. Ne deriva un effetto di gran monumentalità classica che si replica anche nell’esterno, segnato da un aggettante corpo tetrastilo concluso da uno svettante frontone. Tuttavia, secondo studi più recenti, la facciata conclusa dopo la morte dell’artista si discosterebbe dal progetto originale.

Chiesa di San Giorgio Maggiore, Venezia

Ciò non avviene, invece, per la Chiesa del Redentore, innalzata tra il 1577 e il 1592 sull’isola della Giudecca e completata dopo la scomparsa del Palladio seguendo fedelmente la sua progettazione.

Nel 1576, quando la peste imperversa su Venezia causando un gran numero di vittime, il Senato invoca l’aiuto divino attraverso la decisione di far edificare una chiesa dedicata al Redentore. L’opera è affidata al Palladio che, l’anno successivo, dà inizio ai lavori e, come tramandato, dopo qualche mese dalla posa della prima pietra, l’epidemia si placa.

La chiesa presenta pianta longitudinale a navata unica provvista di cappelle laterali; l’area presbiteriale, introdotta da un arco trionfale, è movimentata dal susseguirsi di tre absidi semicircolari, con retrostante coro e sovrastante copertura a cupola.

All’esterno, la facciata principale dal fronte tetrastilo è coronata da un grande timpano, replicato con la stessa grandezza a un’altezza superiore e riproposto, in dimensioni minori, sopra il portale centrale. Ai lati di entrambi i timpani maggiori, inoltre, si innestano lateralmente due mezzi timpani, creando un armonico e originale effetto di scomposizione spaziale.

Le opere del Palladio gravitano tra i tradizionali stilemi classici e le inedite rielaborazioni manieriste, pervenendo a risultati di gran originalità, che incontreranno un gran favor di pubblico anche nei secoli a venire, tanto da sfociare nel cosiddetto “Palladianesimo”. Questo termine si riferisce al movimento architettonico nato in Inghilterra, nel Seicento, a seguito delle rielaborazioni delle opere e degli scritti del Palladio, e poi diffusosi in tutta Europa nel corso del Settecento. Una volta esauritosi nel Vecchio Continente, il Palladianesimo conosce nuova fortuna in America settentrionale, dove si distingue, in particolare, l’opera dell’architetto Thomas Jefferson.

***

Passando all’ambito pittorico, nella Venezia del secondo Cinquecento prevale un innovativo senso del colore, ispirato alla frammentazione cromatica dell’ultimo Tiziano e dotato di intense e vibranti gradazioni chiaroscurali, che contribuiscono alla resa di un prorompente dinamismo.

In questo scenario emergono i nomi di Iacopo Bassano, Paolo Veronese e Jacopo Tintoretto: ognuno di essi rivela una sua peculiare personalità artistica, alimentata dalle molteplici sfaccettature dell’impronta manieristica del tempo, qui coniugata ai fasti e alle suggestioni luministiche della pittura veneta.

Iacopo Bassano (1510 circa – 1592)

Iacopo dal Ponte prende il nome di Iacopo Bassano dal riferimento alla sua cittadina di provenienza, Bassano del Grappa, nei pressi di Venezia. E´ in questo piccolo borgo agricolo che egli decide di svolgere la sua attività, ponendosi come il maggior esponente di una numerosa famiglia di pittori.

Nonostante il voluto isolamento provinciale, il Bassano resta ben aggiornato e non solo sul vicino linguaggio veneziano, ma anche sulle novità del manierismo fiorentino ed emiliano. La vasta circolazione di incisioni e disegni, infatti, gli consente di attingere ai più svariati influssi artistici del tempo, maturando così un linguaggio originale, ben attento alla resa realistica e permeato da una gran ricchezza cromatica.

Nelle opere giovanili prevale una visione semplice e veritiera, definita da una studiata osservazione della natura e da un sapiente accostamento di macchie di colore. Le scene, pervase da una pacata atmosfera popolare, si distinguono per la felice vena narrativa e per l’efficace immediatezza comunicativa. Fa parte di questa fase la Fuga in Egitto dipinta nel 1534 e oggi conservata nel Museo Civico di Bassano del Grappa.

Dalla fine del quarto decennio, i suoi dipinti si aprono a composizioni più monumentali, nonché a una maggiore tendenza manieristica, ben evidente nei ricercati effetti drammatici. Gli eccessi di un’iniziale adesione ai modi michelangioleschi, espressi con un’impetuosa resa dinamica, si placano man mano, confluendo nel più pacato linguaggio della maniera emiliana.

Negli anni successivi, la visione manieristica si acquieta ancora, per incanalarsi man mano nella personale visione dell’artista e per far posto a un’arte più riflessiva e a una più attenta propensione al vero naturale.

In questo periodo si colloca la realizzazione di uno dei suoi capolavori più noti, l’Ultima cena, un monumentale dipinto a olio realizzato per un nobile veneziano tra il 1546 e il 1548. L’opera, chiaramente ispirata al celebre Cenacolo di Leonardo, si distingue per l’alta qualità pittorica e per lo straordinario senso di vitalità da cui è permeata.

La composizione è animata dal dinamismo gestuale ed espressivo dei discepoli, avvinghiati l’uno sull’altro in modo da disegnare una sorta di semicerchio attorno alla tavola imbandita; non indossano calzari, sono a piedi nudi, come i pescatori che si ritirano dopo una giornata di lavoro e restano scalzi anche nelle loro abitazioni.

Tra di essi, al centro, prevale la figura del Cristo che, come nell’iconografia vinciana, ha appena rivelato di essere a conoscenza dell’imminente tradimento. La reazione suscitata dalle sue parole è accentuata dai concitati effetti luministici e dalla straordinaria gamma cromatica adoperata. Le squillanti tonalità dei verdi, dei rosa e degli aranci sono stati riportati a una lucentezza vicina a quella originaria da un recente restauro, rimediando così ai danni subiti nel XIX secolo, a seguito di coperture pensate per attenuare i colori, allora giudicati eccessivamente sgargianti.

Gli originali effetti coloristici del Bassano si accentuano negli anni Cinquanta, quando l’influsso del Tintoretto li rende più contrastanti, al servizio di una maggiore resa drammatica della scena, costruita con rapide pennellate e intensi bagliori luministici.

Infine, nelle composizioni più tarde di questo inesauribile creatore, prevalgono suggestive immagini crepuscolari o notturne, dove i colori si dilatano ravvivati da fulminei guizzi di luce.

Paolo Veronese (1528-1588)

Paolo Caliari, più noto come Paolo Veronese, compie la sua formazione nella natia Verona, orientandosi verso gli influssi coloristici della vicina Venezia, ma anche verso i raffinati modi manieristici emiliani. Verona si presenta come un centro artistico vivo, in cui convergono gli influssi culturali delle aree limitrofe e dove le testimonianze dell’illustre passato romano narrano gli antichi fasti della civiltà classica.

Giunto nella Serenissima nel 1533, ne viene subito apprezzato l’inconfondibile stile fondato su un’equilibrata armonia cromatica e su una singolare freschezza narrativa. Egli si rivela da subito capace di raccontare con garbo e chiarezza esplicativa scene complesse, riuscendo a dotarle di tinte luminose e chiare, nonché di gran monumentalità. Ne deriva un’atmosfera serena e familiare, particolarmente apprezzata dalla committenza aristocratica della Serenissima.

Uno degli esempi più noti della sua gaudiosa vena decorativa è fornito dagli affreschi di Villa Barbaro a Maser (nei pressi di Treviso), dipinti tra il 1559 e il 1561. Qui il Veronese esprime pienamente l’accuratezza dei virtuosistici costrutti prospettici, le fastose impostazioni scenografiche e la ricercata eleganza d’insieme.

In questi affreschi realizzati nella villa progettata da Palladio per i fratelli Barbaro, si può cogliere la spiccata sensibilità del pittore per lo spazio, ben definito dai sapienti effetti illusionistici. Il Veronese trasforma gli interni, ne sfonda le pareti fino a dilatarle in illusorie profondità e, attraverso finte architetture classicheggianti, inquadra paesaggi ameni e luminosi. Il tutto è accentuato dall’inserimento di personaggi affacciati a balconate o situati dinanzi a porte e finestre, in un crescendo di giochi di compenetrazione tra spazio reale e spazio dipinto. L’osservatore è così trasportato in un affascinante universo popolato da figure reali, come da creature mitologiche, in

, con personaggi affacciati alle balconate o dinanzi a porte dipinte per accentuare il tutto in una compenetrazione tra spazio pittorico e spazio architettonico, l’osservatore è condotto in un mondo affascinante e fantasioso popolato da figure reali come da creature mitologiche.

Tra gli affreschi, merita menzione, nella Sala dell’Olimpo, il particolare fortemente realistico dell’affaccio dalla balaustra della signora Barbaro con figlio e nutrice. Attraverso quest’immagine così credibile, l’artista incanala in una dimensione più umana la sovrastante scena mitologica. Inoltre, con la figura della signora Barbaro delinea un fascinoso prototipo di bellezza femminile, dai lineamenti dolci e mansueti, valorizzata da abiti sontuosi e gioielli preziosi.

Un altro esempio dell’amena concezione femminile del Veronese si può cogliere nel Ritratto di veneziana, detto anche La Bella Nani (1555-1560), dove la bellezza dell’effigiata emerge da un fondo scuro e neutro in tutta la sua seducente e garbata eleganza.

Tintoretto (1518-1594)

Il veneziano Iacopo Robusti, detto il Tintoretto per il mestiere di tintore esercitato dal padre, si pone come grande innovatore dei modi rinascimentali veneziani. Egli riesce a coniugare il linguaggio veneto di Giorgione e Tiziano, fondato sul primato del colore, ai modi fiorentini e romani, più orientati all’importanza del disegno. Infatti, nella Venezia del tempo, grazie alla circolazione di svariati disegni e stampe giungono echi dell’arte michelangiolesca e raffaellesca, che non mancano di ispirare il panorama pittorico del tempo. Inoltre, come già esaminato, l’arrivo in laguna di numerosi artisti provenienti da Roma e dall’Emilia Romagna apportano fecondi stimoli manieristici, ben presenti nel linguaggio del primo Tintoretto, come si può evincere dall’accentuato linearismo, dai forti plasticismi, dai precari equilibri di costrutti articolati e dai vivaci effetti di dinamismo, tutte componenti presenti in misura maggiore nelle sue opere più giovanili.

Non abbiamo notizie certe sul suo apprendistato. A lungo si è creduto sia avvenuto presso la bottega di Tiziano, ma studi più recenti tendono a escludere questa ipotesi, propendendo verso una formazione curata da altri maestri veneti.

La sua vasta produzione è destinata soprattutto a committenze religiose, mentre come si è detto, l’ambito aristocratico è maggiormente rivolto alla pittura del Veronese, dai toni più aggraziati e pacati. Lo stile del Tintoretto, invece, si distingue per l’avvincente tensione narrativa, capace di coinvolgere con enfasi ed emozionare l’osservatore. Egli narra il fatto sacro in modo semplice, attraverso immagini popolari e di immediata comprensione, riuscendo così a esprimere al meglio il sentimento religioso, infondendovi anche un senso di divina giustizia e riscatto.

I suoi dipinti, dalla gran complessità scenografica, propongono una visione spesso decentrata e asimmetrica, con tagli obliqui ed effetti dinamici, ravvivati da un’inedita intensità luministica, una caratteristica peculiare del suo linguaggio, accentuata man mano dai sempre più forti e netti contrasti delle opere della maturità.

Ed è la luce a porsi da protagonista nella monumentale tela con il Miracolo dello schiavo (1547-48), realizzata per la Scuola Grande di San Marco, importante confraternita veneziana di laici devoti al santo patrono della città. Emerge qui una dirompente tensione dinamica, ottenuta sicuramente tramite le componenti manieriste degli arditi scorci e delle possenti fisicità scultoree di sapore michelangiolesco, ma l’agitata concitazione drammatica è affidata soprattutto agli intensi giochi di luci e ombre. Si noti l’improvviso e violento guizzo luminoso sprigionato dalla figura in controluce del Santo o i forti getti che indorano tessuti e incarnati. Ai sapienti giochi chiaroscurali si aggiungono le vivaci accensioni cromatiche, ricavate da una densa pastosità delle pennellate.

La scena è poi costruita con una magniloquente teatralità, atta a suscitare devozione e commozione nei fedeli.

Il miracolo narrato si riferisce all’intervento prodigioso di San Marco che impedisce l’uccisione di uno schiavo. L’uomo era stato sorpreso dal padrone pagano a venerare le reliquie del Santo patrono di Venezia e perciò era stato condannato al martirio.

Mentre l’aguzzino è intento a colpirlo, inspiegabilmente gli strumenti di tortura si spezzano ed egli, incredulo, li mostra al padrone. La folla, sorpresa, non è in grado di vedere il Santo, ma ne percepisce gli accecanti bagliori di luce e indietreggia lasciando uno spazio vuoto al centro, dove emerge la figura esamine dello schiavo, riverso per terra.

La potente carica innovativa del dipinto non convince i committenti, pertanto Tintoretto minaccia di ritirarlo, ma la diatriba si risolve, come attestano le successive realizzazioni dell’artista per la Scuola Grande di San Marco.

Tra queste emerge la tela del Ritrovamento del corpo di San Marco, realizzata tra il 1562 e il 1566, in un periodo in cui il mirabile estro inventivo dell’artista si acuisce. A partire dagli anni Sessanta, infatti, egli intensifica l’indole sperimentale e incalza l’estrema rapidità esecutiva con realizzazioni sempre più sommarie, attraversate da fulminei guizzi di luce, in un dinamico crescendo di emotività.

Nel dipinto si narra del ritrovamento del corpo di San Marco, sepolto ad Alessandria d’Egitto, ma traslato a Venezia nel IX secolo da due mercanti. L’opera è pervasa da un suggestivo effetto luministico, dove potenti fasci di luce ravvivano l’atmosfera cupa e fosca, disegnando al contempo l’ardita inquadratura prospettica.

Nella fase più tarda della sua carriera, per far fronte al numero crescente di commissioni, Tintoretto si avvale della sua ben avviata bottega, di cui fanno parte anche tre dei suoi otto figli: Domenico, Marco e l’amata Marietta. In ogni caso, l’artista si riserva l’invenzione della scena, il disegno e la visione di ogni lavoro portato poi avanti dai vari aiutanti.

Attivo fino alla fine dei suoi giorni, Jacopo Robusti si spegne nel 1594 e con lui scompare l’ultimo grande protagonista della pittura veneziana del Cinquecento.

M.C.